昆布を煮出した後、皆さんはどのように活用していますか?多くの方はそのまま捨ててしまうかもしれませんが、実はその昆布にはまだ大いに活用価値があります。特に、出汁を取った後の昆布で作る佃煮は、格別な美味しさがあります。

本記事では、出汁が残った昆布を使った佃煮の魅力と、その作り方を細かくご紹介します。さらに、昆布の佃煮に酢を加える重要性についても詳しく説明します。

昆布の佃煮に酢を入れる理由は柔らかくするため

昆布が硬いと感じることがありますが、これは昆布の繊維に含まれる「アルギン酸」という成分が原因です。このアルギン酸はアルカリ性の環境で溶けやすくなります。

ここで重要なのがお酢の役割です。お酢には酸性の特性があり、アルカリ性のアルギン酸を中和して柔らかくする効果があります。さらに、使用する昆布の種類によって、この効果は異なります。日高昆布のようにアルギン酸が少ない昆布は、酢を加えなくても比較的柔らかくなります。

しかし、真昆布や利尻昆布のように繊維質が多い昆布では、酢なしでは硬さが残ります。そのため、どの種類の昆布を使っているかを確認し、酢を加えることで一貫して柔らかい食感を得ることができます。酢の量を調整することで、好みに合わせた食感を実現できます。

佃煮とは?日本の伝統的な甘辛料理

佃煮は、醤油と砂糖を使って甘辛く煮込む、日本の伝統的な料理です。具材は多様で、海苔、小さな魚、様々な種類の貝、昆布、さらにはイナゴなどの昆虫まで幅広く使用されます。

牛肉を用いたり、シソやゴマを加えるなど、様々なバリエーションも存在します。主にご飯のお供として楽しまれ、そのため味付けは比較的濃厚に仕上がることが多いです。

佃煮の歴史的起源

佃煮の歴史は江戸時代にまで遡ります。徳川家康が摂津国の佃村から熟練の漁師を江戸に招き、彼らが住むようになった石川島の南側(現在の東京都中央区にあたる埋め立て地)で、佃煮が生まれました。悪天候で海に出られない時や、保存食として、漁師たちは小魚や貝を塩や醤油で味付けし煮込んだものが「佃煮」として広まったのです。

佃煮の主要な生産地は?

佃煮は現在、世界中で製造されていますが、特に有名な生産地は小豆島です。この地域は醤油の生産でも知られており、多種多様な佃煮が作られています。昆布の佃煮を含め、様々な種類の佃煮が日本全国に広がっており、この産業は非常に活発です。

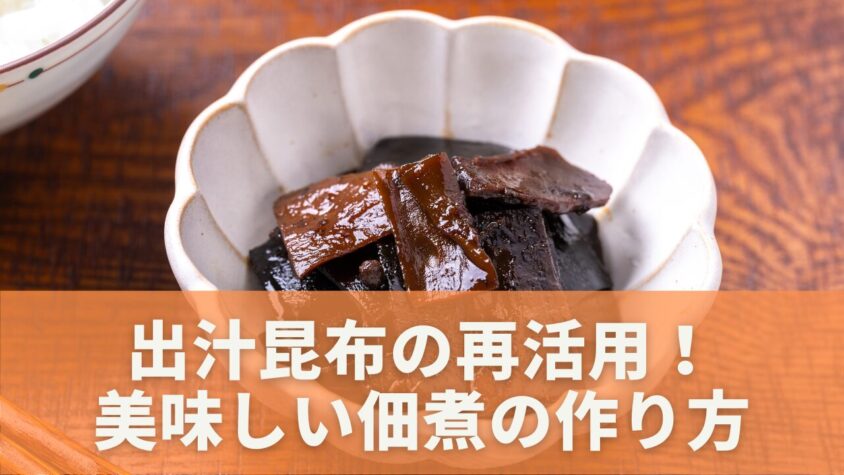

出汁昆布の再活用!美味しい佃煮の作り方

昆布の出汁を取った後、その昆布を捨ててしまう方も多いかもしれませんが、実はその昆布にはまだ多くの価値があります。

出汁を抽出した後の昆布は味が染み込みやすく、佃煮に最適です。ここでは、そんな昆布を使った佃煮のレシピを紹介します。

必要な材料:

- 出汁がらの昆布:200g

- 濃口醤油:100㎖

- みりん:小さじ4

- 酒:小さじ4

- 砂糖:小さじ2~3

- 酢:大さじ1

作り方:

- 昆布をまとめて冷凍保存し、使用する際は食べやすい2~3cm四方に切ります。

- 鍋に切った昆布を入れ、上記の調味料を全て加えて混ぜ合わせます。

- 煮立ったら中弱火にし、約20~30分間煮詰めます。この間、煮汁がほとんどなくなるまで火加減を調節します。

- 調味料がほぼなくなったら完成です。お好みでゴマを振りかけても良いです。

この方法で、出汁の後の昆布からも美味しい佃煮が作れます。昆布は通常よりも固めになりますが、酢を加えることでより柔らかくなります。味が濃いので、ご飯との相性が抜群ですが、食べ過ぎには注意しましょう。

総括

佃煮は日本各地で愛される伝統的な料理です。出汁を取った後の昆布を捨てるのではなく、再利用することは非常に賢い調理法です。この昆布は味が浸透しやすく、佃煮作りには最適です。昆布が硬くなり過ぎないように、調理時には酢を加えるのがポイントです。

本稿では、食に関する興味深い情報を多く提供しています。他にも様々なトピックを取り扱っているので、関心のある方はぜひ他の記事もお読みください。