皆さんは「たけのこ芋」という少し変わった種類の里芋をご存知ですか?あまりメジャーではないため、知らない方も多いかもしれません。たけのこ芋は見た目が独特で、一見すると何だか分かりづらいですが実はサトイモの一つなんです。

たけのこ芋には興味深い特性がいくつかあり、中には食べた後に口がピリピリするという経験をした人もいます。この珍しい感覚の原因は一体何なのでしょうか?

この記事では、たけのこ芋の特徴や旬の時期を詳しく紹介し、口の中がしびれる原因を深掘りしていきます。

たけのこ芋の基本情報

- 読み方:たけのこ芋、京芋

- 旬:11月から3月

- 原産地:宮崎県

- 種類:ふんわりとした食感

たけのこ芋の歴史は古く、明治時代に「台湾芋」という品種から栽培が始まったとされています。1950年代には「京都ポテト」という名前で知られるようになりました。この名前は、関西地方の飲食店で出会った美味しい里芋料理に触発されたある業者が、その美味しさを表現するために名付けたものです。

たけのこ芋のベストシーズンと産地

たけのこ芋は、寒い季節である11月~3月にかけて美味しくなります。普通のスーパーではあまり見かけないかもしれませんが、この時期には一部の店舗で販売されています。宮崎県では特によく知られた人気の品種です。

たけのこ芋のホクホクとしっとりの食感

たけのこ芋はホクホクとした食感としっとりとした質感が特長です。長時間煮ても崩れにくいので、煮物やおでんなどに最適です。他の里芋の種類に比べても形が崩れにくく、キッチンでの多用途性が高いです。マッシュにしてコロッケにしたり、他の料理にも幅広く使える、便利な里芋の一種です。

たけのこ芋に毒はあるの?食べた時にピリピリする原因

たけのこ芋や特定の根菜類にはシュウ酸という化合物が含まれており、これが渋味の原因となります。シュウ酸は栄養素ではなく体内で老廃物として扱われます。

シュウ酸は有害か?

シュウ酸が口内でカルシウムと結合すると、シュウ酸カルシウムの結晶が形成され、これが舌を刺激しチクチク感を引き起こすことがあります。たけのこ芋を含む芋類を食べて口がしびれる場合でも、毒があるわけではないので心配は不要です。これらの食品を適切に渋抜きすれば、ピリピリ感はなくなります。

シュウ酸を含む他の食品

たけのこ芋や里芋以外にも、ほうれん草やキャベツ、ブロッコリーなどにもシュウ酸が含まれています。これらの野菜を食べてもヒリヒリ感をあまり感じないのは、酸の含有量が少ないため、または通常よく調理されているからと考えられます。

ピリピリ感の予防法

シュウ酸によるピリピリ感を予防するには、水溶性のシュウ酸を湯通しで取り除く方法があります。このプロセスによりシュウ酸の含有量を減らせます。湯通しするだけでなく、乳製品と一緒に調理することも効果的です。シュウ酸が少ない品種を選ぶのも良い方法です。

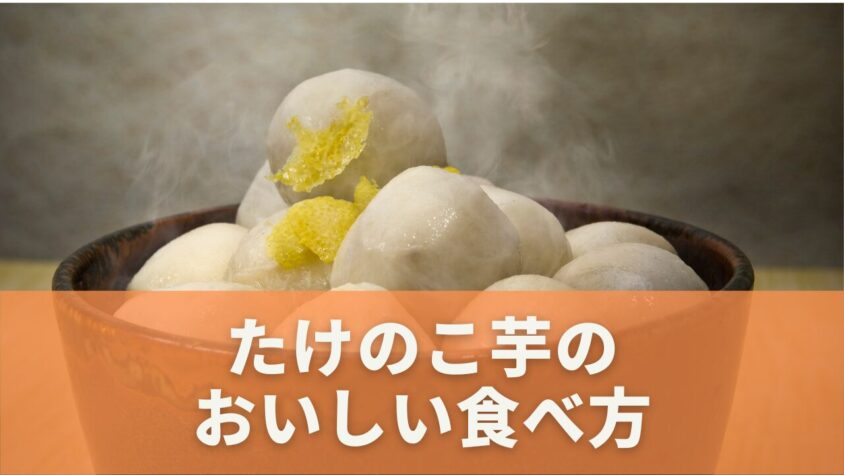

たけのこ芋のおいしい食べ方

たけのこ芋は一般的な里芋と同様に様々な料理に活用できます。繊維がしっかりしており煮込み料理に最適です。宮崎県の郷土料理では、鶏肉やほうれん草と一緒に煮込むことがあります。また、揚げ物にも向いており、サクサクとした食感と自然な甘みが楽しめます。

総括

たけのこ芋のユニークな料理体験に興味はありませんか?珍しいたけのこ芋を試す機会があれば、ぜひ他の里芋と比較してみてください。その特有の食感がもう一度食べたくなることでしょう。

この記事では

- たけのこ芋はサトイモ科に属していること

- 主に宮崎県で生産されていること

- 毒性はないがシュウ酸が多く含まれていること

- 適切な調理でヒリヒリ感を軽減できること

- 煮物や揚げ物に適していること

を紹介しました。さまざまな食品に関する情報を提供する当記事を参考にして、料理の幅を広げてみてください。